グループレッスンで、聴音って言うと、メロディの書き取りがメインと思われがちだけど、私の上級者生徒にとっては違います。

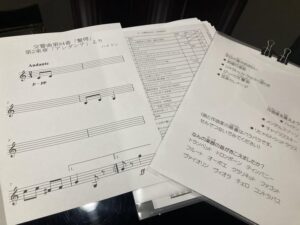

土曜日のグループ今年は小3、小5、小6の3人でやっていて、今彼らは発表会に向けてそれぞれモーツァルトK545、ベートーヴェンのソナタ「悲愴」、ショパンの即興曲第1番を弾いているので、今月はそれらの曲を徹底聴き比べ!

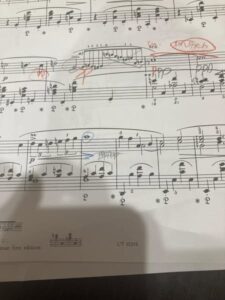

最初の4ページをコピーして、色鉛筆で3人のピアニストの演奏の特徴を書き込む!話し合う!というレッスンです。

モーツァルト、どうだった?何でもいいから言ってみて!

Mちゃん「ピリスの演奏軽やかだった。あと、クレッシェンドもデクレッシェンドも楽譜には何にも書いてないのに、みんなすごく強弱の変化があってびっくりした」

K君「スコダ先生のピアノフォルテ、迫力があった!和音をアルペジオで弾いているところがあって、他のピアニストと違った」

S君「ワルター・クリーン先生、やっぱりめちゃくちゃ音が綺麗。レガートな感じ!」

みんな鋭い!何が違うのかな?

トリルの入れ方も違う。上から?下から?

答え合わせをしようか!

ペダルの踏み方も違う。

録音はクリーンが一番古くて一番ロマン派っぽい音色。スコダ先生のトリルは今井顕先生の楽譜と一部違う。師弟関係にあっても意見は違う?

実際に聴かないとわからないことがいっぱい。

次にベートーヴェンを聴いてみようか

K君「ケンプのグラーヴェの付点リズムが他の人と違う。トリルに細かいペダル入れてる」

Mちゃん「初めて聴いたけどカッコいい」

S君「テンポ感が人によって違う??」

私「ブレンデルのグラーヴェの64分音符、すごいゆっくりだった」

みんなで聴くと気づきも2倍、3倍!

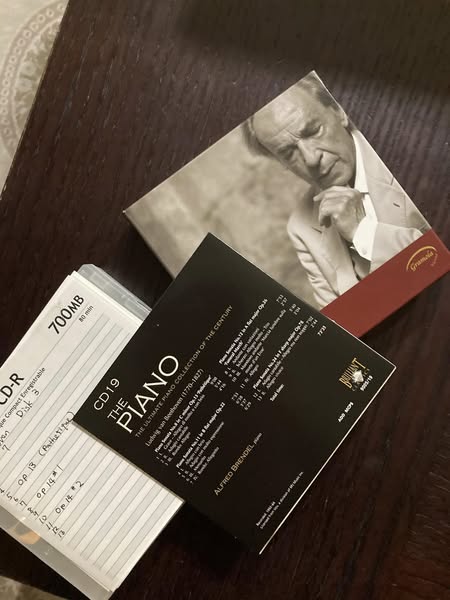

YouTubeで色んな演奏が聴ける時代ですが、伝説的な名演奏をじっくり聴く機会は多くありません。

私の大事なコレクション、役に立って良かった!

次回はショパンを聴きますよ!