昨日のグループレッスンはショパンの即興曲1番をみんなで聴きました。

ラジヴォノヴィッチ(1995録音)

ヴィンケル(1988録音)

ルービンシュタイン(1965録音)

仲道郁代(1989録音)

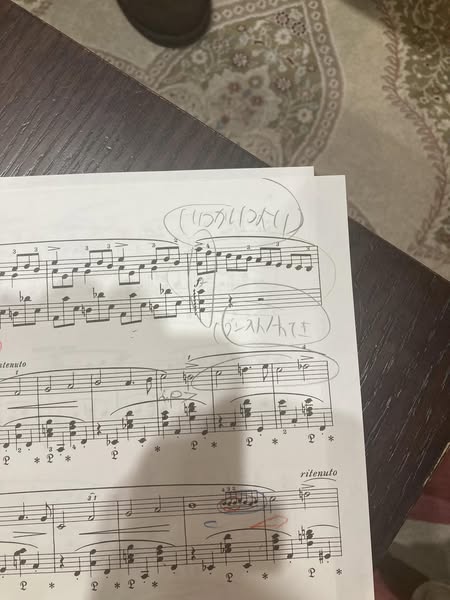

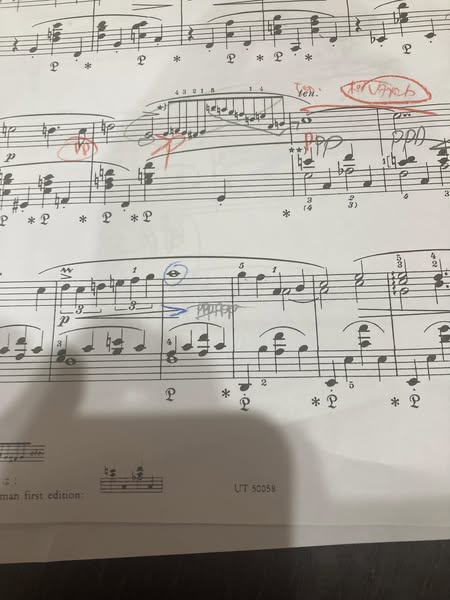

言葉にするのが苦手な子もちゃんと楽譜にクレッシェンドとかPとか書き込んでます。

Sくん「ラジヴォノヴィッチは速いところとゆっくりなところの差がすごいはっきりしてた」

Kくん「ルービンシュタインの演奏はゆっくり丁寧で音が綺麗だった。クレッシェンドの記号のところでデクレッシェンドしてる部分があった」

Mちゃん「ルービンシュタインと仲道郁代さんの演奏がゆっくり音がはっきり聞こえて好きです」

60年前のルービンシュタインに、新しさを感じてしまう私。すかさず皆さんに質問します。

ショパンのアクセント、みんなどう弾いてた?

Kくん「アクセントだけど、意外と強くない人もいた」

Mちゃん「アクセントでテンポがゆっくりになってる人がいた」

皆さん、素晴らしい!

実は、ショパンは似たフレーズを繰り返すとき、必ず違った工夫をして演奏していたという証言が残っています。生徒の音楽レベルによって、その生徒の楽譜に書き込む装飾も違いました。

だから楽譜を読むだけだとショパンの勉強は足りないのです。

私はショパンのスケルツォ2番を大学時代に勉強した時、あるアクセントで弱く弾くというアイディアをマックレイ教授から頂いたことがあります。

後にユンディ・リの演奏を聴いたとき、彼も同じように弾いていて驚いたのを覚えています。

ルービンシュタインの演奏でもアクセントを弱く弾いている箇所があります。弱いことでかえって目立たせることができるという訳です。

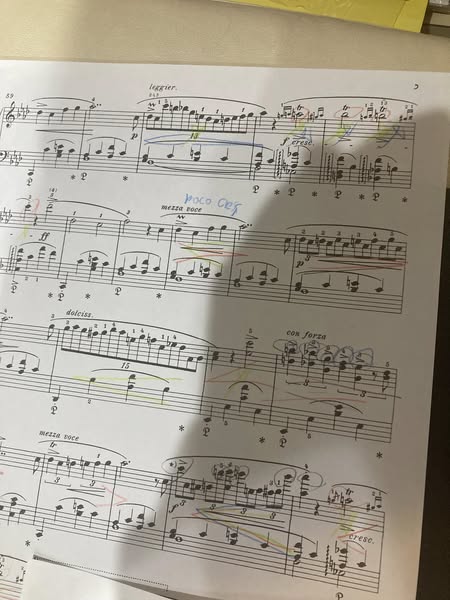

午後のレッスンではノクターンOp.9-2を弾いてる子がいたので、仲道郁代とモレイラ・リマを一緒に聴きました。

このNちゃん、もう最後までスムーズに弾くことができます。でもショパンの奥深さをもっと知って欲しい。

リマはショパン国際ピアノコンクールの審査員も務めているピアニストです。彼のノクターンを初めて聴いた時の衝撃!

「聴くこと」は、時にピアノを長時間練習するより大事なレッスンとなります。

聴く力のある生徒を育てたいです。